Dans la ruche en juillet, changement de programme. Passé le solstice de la Saint-Jean, les jours vont commencer à diminuer et la ruche va suivre le mouvement des jours. En ce début de mois, les journées longues et chaudes voient les allers-retours incessants des butineuses. De 6 heures du matin à 9 heures du soir, cela fait 15 heures d’activités. De quoi remplir les hausses ! Mais attention, l’apiculteur ne doit pas relâcher sa surveillance. L’été reste synonyme de chaleur, de trou de miellée et de parasites. Voici comment accompagner vos colonies en cette période charnière.

La colonie dans la ruche en juillet

Forte activité, mais moins de ponte

En juillet, la colonie reste active, mais la ponte de la reine diminue doucement après le solstice. C’est la transition entre la dynamique de printemps et la préparation à l’automne. Les abeilles dites « d’été », nées entre mai et juillet, assurent encore toutes les tâches de la colonie, mais leur durée de vie est courte (environ 5 à 6 semaines).

Elles suivent un schéma d’évolution bien connu : c’est le polyéthisme d’âge. À leur naissance, elles sont nettoyeuses, puis deviennent nourrices du couvain, bâtisseuses, ventileuses, gardiennes et enfin butineuses. Cette progression interne dure une dizaine de jours avant les premiers vols. Ainsi, lorsque vous observez des jeunes abeilles qui commencent à sortir, c’est le signe que cette transition vers l’extérieur est en cours.

Dans la ruche en juillet, ce processus ralentit. Les jours raccourcissent, la reine réduit progressivement sa production d’œufs. Moins de naissances signifie un renouvellement plus lent. Par conséquent, bien que la population reste dense en juillet, elle commence doucement à décroître en vue de la préparation à l’automne.

Les butineuses profitent des dernières grosses miellées, selon les régions et les floraisons disponibles. En plaine, certaines fleurs commencent à manquer, surtout si la sécheresse s’installe

Que fait l’apiculteur en juillet ?

Il récolte le miel

Dans le ruche en juillet, c’est le grand moment de la saison apicole ! La récolte bat son plein, en particulier pour les miels de lavande, de tilleul ou de ronces. La miellée de châtaignier se sont terminées fin juin dans la plupart des régions. Attendez que les cadres soient bien operculés avant d’extraire. En cas de doute, vérifiez le taux d’humidité du miel avec un réfractomètre. Idéalement, ce taux doit être inférieur à 18 % pour éviter tout risque de fermentation. Le réfractomètre reste l’outil le plus fiable pour garantir une récolte stable et de qualité.

Astuce : utilisez un chasse-abeilles la veille de votre récolte. Placez-le entre la hausse et le corps de ruche en fin de journée. Le lendemain ou le surlendemain (selon la grosseur de la colonie), les abeilles auront déserté les hausses, ce qui vous permettra de les récupérer sans stress ni brossage excessif. C’est une méthode douce, pratique et efficace.

Il surveille le risque de disette

Une fois la miellée passée, un trou de miellée peut survenir très rapidement. Cela concerne surtout les zones de plaine ou les secteurs sans ressource mellifère estivale. Les colonies peuvent alors se retrouver à court de réserves.

Après la récolte de lavande, faute de pollen disponible sur les fleurs, il est commun de constater des carences en pollen, les protéines qu’il contient sont pourtant indispensables à l’élevage du couvain. Ce déficit peut freiner la dynamique de la colonie et ralentir la préparation des abeilles d’hiver.

Que faire ? Surveillez attentivement l’entrée de la ruche : peu d’allées et venues avec des pelotes aux pattes ? C’est un signal. Un complément de nourrissement protéiné (candi ou sirop enrichi) peut alors être utile pour soutenir le couvain et maintenir une colonie forte avant août et même contribuer à la lutte contre les pathogènes.

Il prévient les potentielles infections

L’effondrement des colonies est une problématique de plus en plus reconnue dans le monde apicole, bien que la prise de conscience ne soit pas encore généralisée. Ces effondrements ont des causes multiples : varroa, pesticides, stress nutritionnel, mais aussi infections virales silencieuses. Parmi elles, le DWV (virus des ailes déformées), la Nosemose ou le SBV (virus du couvain sacciforme) circulent souvent sans symptôme apparent, affaiblissant la colonie de l’intérieur.

Pour anticiper ces risques, les apiculteurs peuvent désormais intégrer à leur routine sanitaire des outils de diagnostic simples comme le Kit Patho Bee. Ce test permet d’évaluer le portage viral des abeilles via un prélèvement à envoyer en laboratoire. En détectant précocement une charge virale trop élevée, il devient possible d’adapter la gestion du rucher (renforcement, renouvellement de reine, isolement, etc.) avant l’apparition de pertes visibles.

Mais le dépistage ne suffit pas : un soutien nutritionnel ciblé est aussi essentiel. Un apport en protéines (pollen ou substitut) et en micronutriments (acides aminés, vitamines, levures) favorise la résistance immunitaire des abeilles. De nombreuses études montrent que des colonies bien nourries produisent des abeilles plus robustes, avec une réponse immunitaire renforcée (Alaux et al., 2010 ; DeGrandi-Hoffman et al., 2016).

Inclure ces deux leviers – dépistage viral et nutrition renforcée – dans vos pratiques estivales contribue directement à une meilleure préparation des abeilles d’hiver, et donc à la pérennité de vos colonies.

Il lutte contre le varroa

Dans le ruche en juillet, c’est une période critique dans la lutte contre le varroa. Ce parasite, invisible à l’œil nu une bonne partie du temps, continue de se développer et menace directement la vitalité des colonies. En été, la population de varroas atteint souvent son pic, tandis que celle des abeilles commence à décliner. Ce déséquilibre rend les colonies plus vulnérables et les abeilles d’hiver plus exposées à l’infestation.

- Faites un comptage avec l’Easy Check.

- Si besoin, appliquez une méthode biotechnique : suppression du couvain mâle, encagement de reine, grattage de cadres, etc.

- Préparez déjà votre traitement post-récolte avec l’un des médicaments autorisés disposant d’une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché), comme ceux à base d’acide formique, oxalique ou thymol. Respectez les protocoles indiqués sur les notices pour garantir efficacité et sécurité pour la colonie comme pour le miel à venir.

Il commence la surveillance contre le frelon asiatique

À partir de l’été, le frelon asiatique entre dans sa période de prédation à la recherche de protéines. Selon les régions, dès le mois de juillet, il peut exercer une forte prédation au rucher. L’apiculteur devra veiller à surveiller la pression exercée par le frelon et installer son dispositif de protection/capture dès que cela devient nécessaire.

En cette saison, utiliser plusieurs types de pièges : muselière, harpe, masse est un bon moyen de protéger son rucher … à défaut de supprimer le nid.

Il prépare l’automne

Le mois de juillet peut sembler intense, mais il annonce la transition vers la future saison. C’est maintenant qu’on prépare les abeilles d’hiver.

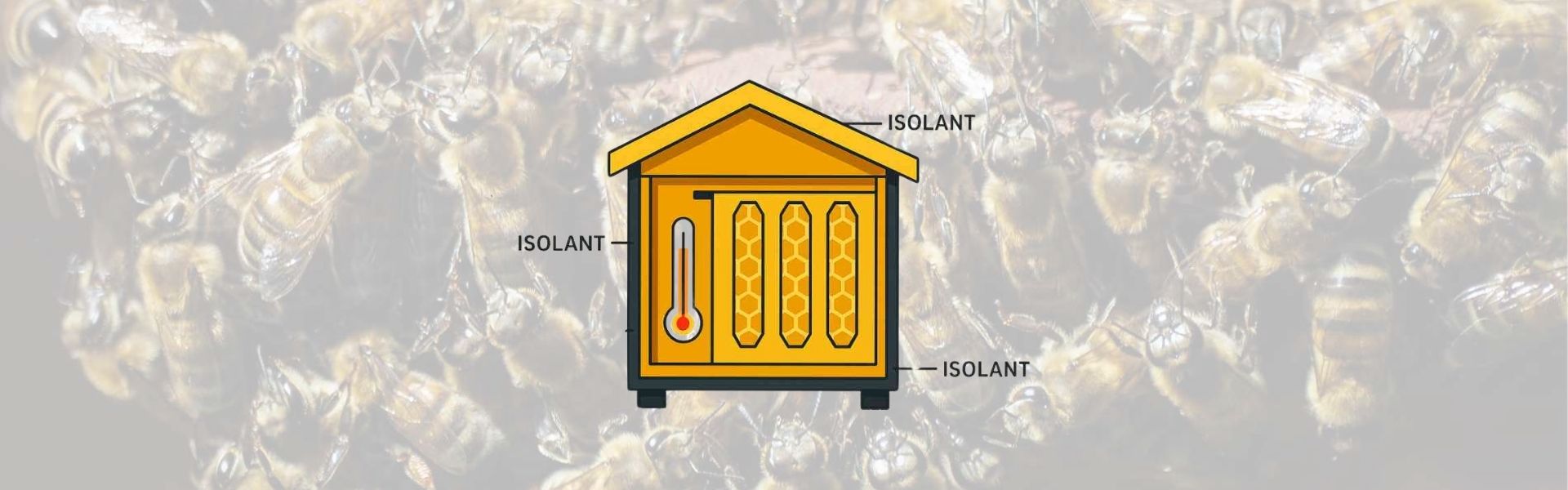

- Réduisez les volumes si la colonie faiblit.

- Diviser pour faire des essaims artificiels.

Sélection ICKO Apiculture

————————————————————

Sirop de nourrissement Melliflora

Source : Jean Riondet